「我短期內就會辭職。」在香港仔的一間茶餐廳裡,馬晉倩將筷子放在餐碟旁,直視著筆者,認真地說。

馬晉倩剛從大學畢業差不多一年,見面時她正在一間廣告公司擔任市場推廣助理。去年7月初的一天,就在點餐後等待撈麵送到的時候,她不停訴說自己對這份工作的厭倦──以及些許擔憂,甚至恐懼。

「你看過《監視資本主義:智能陷阱》(The Social Dilemma)嗎?」她問道,「那些前科網龍頭企業的高層都不會讓他們的兒女使用社交平台,因為他們深知那些大數據有多可怕。而我自己的公司也在用類似的手法,分析消費者的每一個行為,並根據這些數據向他們推送廣告。」談到這些,她神色間有幾分倦意地說,自己已經很少在Instagram、Facebook等社交平台發文,「這讓我覺得自己的心正被窺視,我自己也在嘗試避免使用這些(平台)。」

那次見面後不久,筆者收到了她傳來的短訊,內容很簡單,只有一句「我辭職了。」然後,就如同她自己所說的一樣,她也在社交平台上消失了。直到那一年的9月初,她發布了一則帖文,原來她未有再找新的全職工作,而是靠打打零工(包括做補習教師、兼職記者)維持生計。她後來說,自己一直夢想成為一名瑜伽教練,目前正在為這個目標賺錢、拜師學習,以後亦想靠教瑜伽維持生計。

「我本來以為,這樣只是賺少了錢,多了自己的時間。但原來相對要承受的,是那種不穩定性,以及由此帶來的極度恐懼。」她在帖文中寫道,「但又因為每一分鐘的用法都是自己決定,我現在反而更清楚自己做每一個決定的原因及代價。最近似乎連吃一餐飯都覺得味道比以前好,每次覺得疲累、無助、前路茫茫時,我就會想起以前上班的日子,突然發現自己feel more alive than ever(比以前更像是在活著)。」

她為這則動態附上了一張圖片,是一幅書店電梯上的標語:「每天被剝削賺到的錢,可以維持生命能被繼續剝削。」

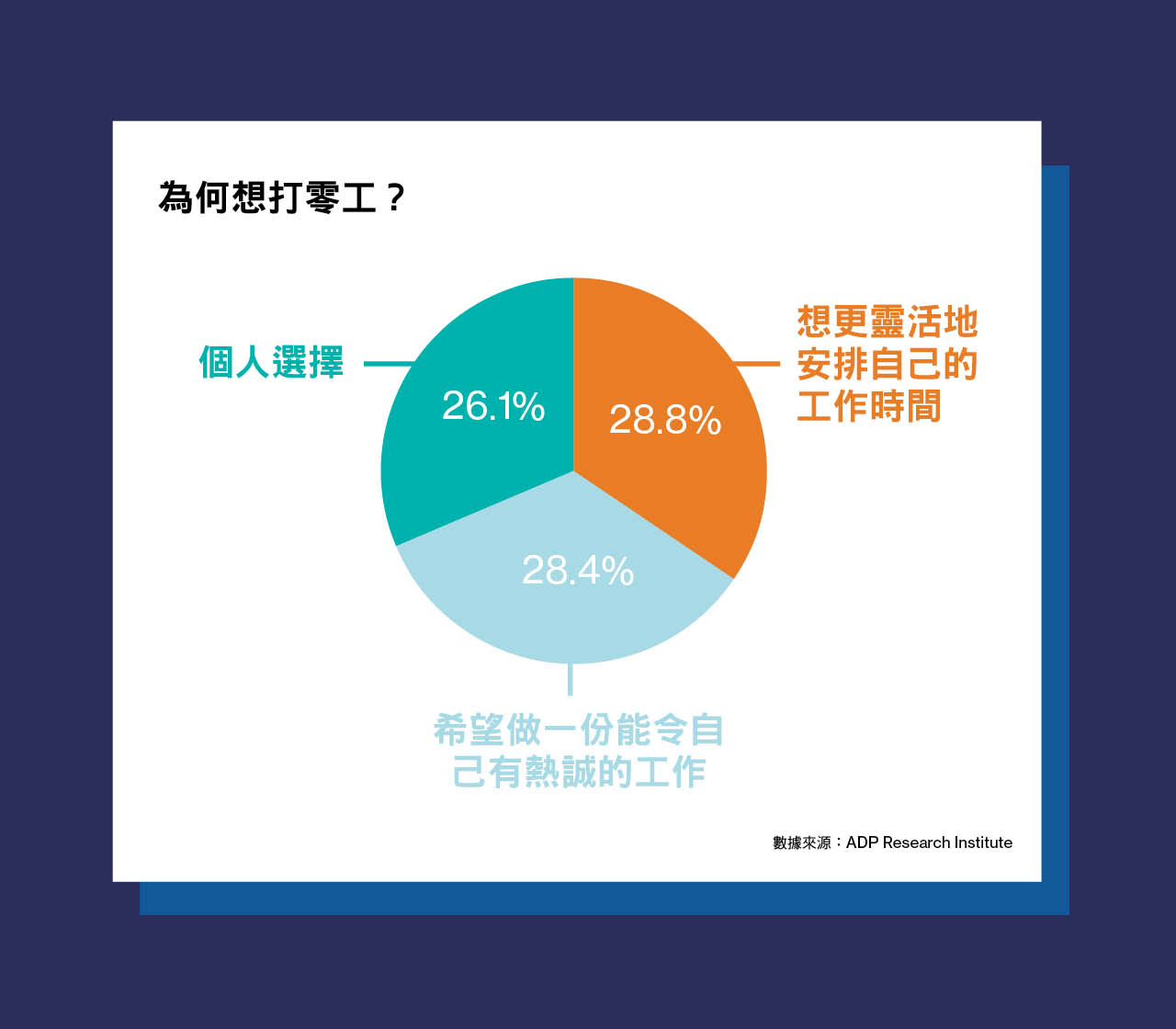

放棄一份看似穩定的全職工作,這種做法未必符合傳統華人「求穩」的價值觀,但卻是年輕一代反資本主義、追求自我的心態的真實寫照──他們希望擁有更靈活的時間,能做自己想做的事並以此賺錢。疫情等諸多因素令「一世人一份工」的範式破滅。為追求更大的自由度,越來越多人選擇走上零工經濟的道路。打零工似乎可以賺取足夠收入,同時讓人擺脫枯燥的辦公室生活。然而,這條路真的就如想像中那樣美好嗎?

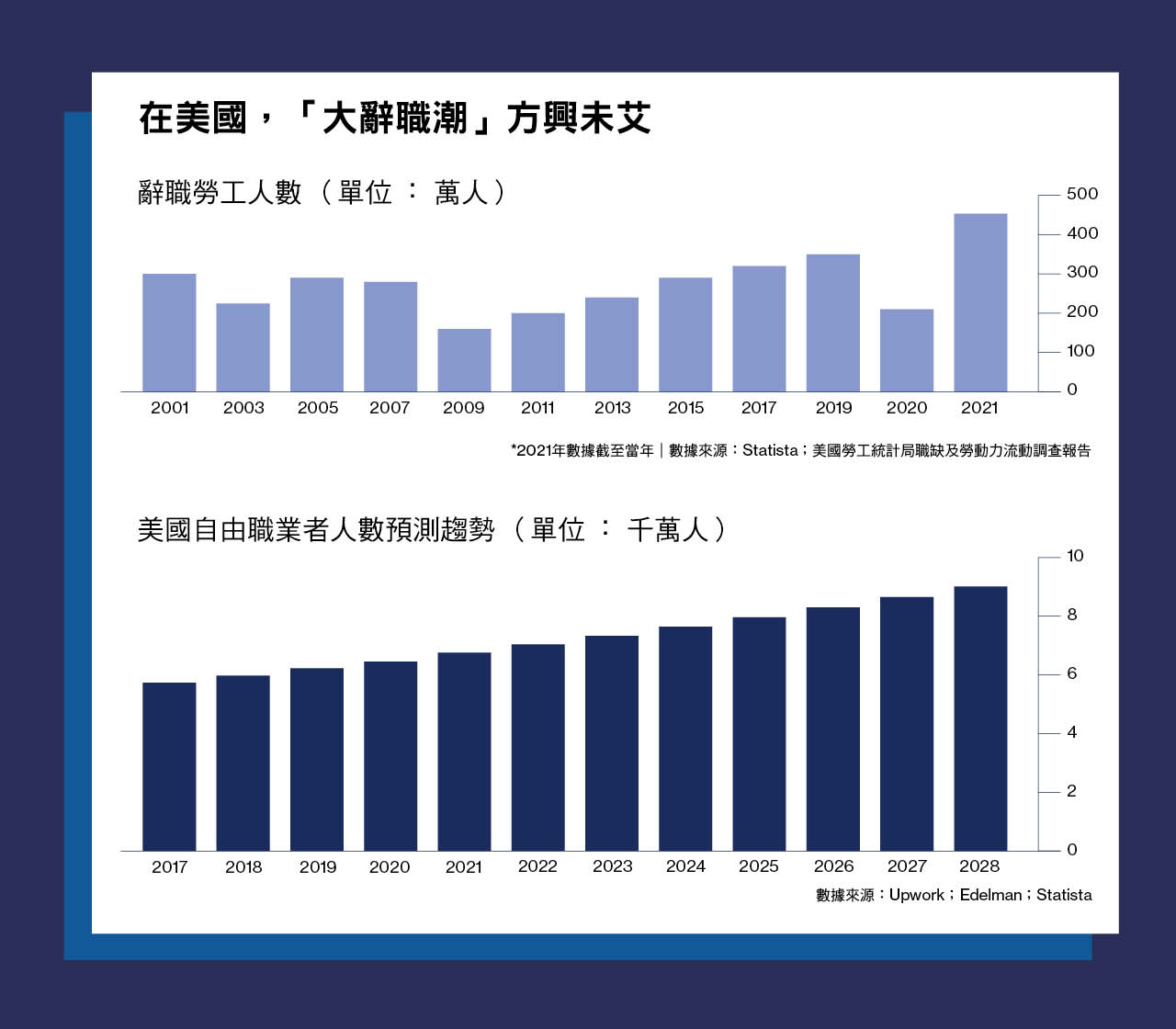

在「大辭職潮」蔚然成風的美國,或許已有人用實際行動解答上述的問題。美國勞工調查統計局公布的職位空缺及勞動力調查(JOLTS)指,2021年11月美國有超過450萬人主動遞出辭呈、離開現有工作崗位。

這個數字超越了2021年4月美國單月勞工辭職人數創下的約400萬人辭職的紀錄,或許亦體現了勞動力市場低薪、工時長等結構性問題。但亦有人認為,個人原因──譬如這些勞工不滿原有工作崗位、轉而追求自由度更高的工作,甚至直接退出勞動力市場──可能是令上述統計數據出現變動的更主要因素。

「零工經濟將會興起,第一是因為企業會以節省成本為出發點,減少全職工作崗位的數目;其二是越來越多人希望擁有更自主彈性的工作生活。」作家穆卡伊(Diane Mulcahy)在其2016年底出版的《零工經濟來了(The Gig Economy: The Complete Guide to Getting Better Work, Taking More Time Off, and Financing the Life You Want)》一書中預測,越來越多勞工正在擺脫企業裡的全職工作,將目光投向零工經濟,「在未來十年內,自由職業者的數量將超過全職僱員。」

「當員工覺得自己未能得到與工作相應的薪酬,以及覺得自己目前的工作不具備挑戰性、沒有實質意義時,他們便會辭職離去。」財務及人力資源企業雲端應用程式供應商Workday大中華區總經理湛致遠表示,「他們需要的是公司的尊重和從工作中收穫的成就感,這些因素會令他們變得更有創造力、亦更敬業,而上述因素會影響他們的敬業程度及對公司的忠誠度。」

在崗位上的成就感以及個人的發展前景,的確會在很大程度上影響人對職業的看法。現職占星師的陳詩雅便對這一點深有體會。

從2010年開始任職記者的她,十年來一直在不同的傳媒及版面間輾轉:「社會服務、投訴版、副刊、旅遊、飲食,」她抬頭望向窗外漸暗的天色,屈指細數自己曾做過的版面,「我在不同的傳媒機構和版面見識了很多,也觀察到不同的人的生活狀態,總體而言,我覺得這些經歷是有趣的。」

兜兜轉轉,陳詩雅在2020年開始漸漸覺得疲累,「我一直喜歡紙媒,喜歡和人面對面交流及進行訪問,但近年的趨勢是,這些東西──包括做訪問的過程都會直接在網上處理,甚至變得像是內容農場才會做的事,這給我一種不真實的感覺。」她認為,這種變化減弱了她對這個行業的興趣,更令她重新思考自己與所處行業的關係。「對我來說,舊的行業已經到了一個瓶頸位。我想,不如嘗試做其他東西。」她說,另一個決定離開傳媒行業的原因是在這個職業裡看不見未來,「就在那個瞬間,我覺得一定要轉行了。」

陳詩雅

陳詩雅

陳詩雅說的「其他東西」,就是占星。「從小到大,我一直對占星很有興趣。」一說起占星,她就好像打開了話匣子,「大家都說相同星座的人都會有某些類似的特質,但我曾見過兩個人星座相同、性格卻有很大不同,這是為什麼?」這種情況令她想更具體、深入地探究星座的奧秘,於是她開始留意星座話題,並於2019年開始學習占卜,更在2020年前往市集擺攤,幫人求神問卜。

「那便是我開始從事這份工作的開端。」此刻陳詩雅身處新界葵涌的一間工廠大廈的辦公室裡,房間裡瀰漫著尤加利樹葉的香味,發出淺黃色光芒的枱燈營造著一種彷彿能預測未來的神秘感。

筆者到訪這間工作室時,陳詩雅正在整理剛從英國到貨的一套塔羅牌,她拍照紀錄下開箱的過程,放到Instagram分享。她開設了Facebook、Instagram和Mewe帳戶,時常發布有關新聞事件的帖文或限時動態,保持自己受關注的程度──從王力宏婚變到俄烏戰爭,她都能以星盤角度分析一二。

陳詩雅指,過去身為記者的經驗令她重視並勤於經營社交媒體,亦為她招來許多客戶。「會有客戶告訴我,是因為看見我上了電視,或讀到近期我在社交媒體上發的星盤分析文章,所以才來找我。」她表示,從2020年初開始收費幫人占星至今,她共接到幾百位客戶的查詢,其中300位後來成為付費請她占卜的客戶,「沒想到這麼多人會來找我(占卜),成績比我想像中好。」

陳詩雅目前的收入比原先從事正職工作時多了三成。「我完全沒想過,」她難掩驚訝,「我最開始想的是,能和原來的收入差不多就可以了,少一點我都能接受。」

從香港人求神問卜的議題中,似乎亦能管窺這個社會的關注點,以及分秒的變化。「感情、工作永遠是大家最愛問的問題,最近則有更多人詢問移民相關的問題──譬如移民的時機、移民到底是否正確的決定。」陳詩雅說。「我當然會幫他們占卜,但是最終決定還是要由他們自己做,占星師不能代替他們做這件事。」她強調。

她現在時常在YouTube頻道、電視節目露面,收入堪稱理想。但她坦言,自己曾擔心這份工作不穩定。「但我又會覺得,人生總該試一試,不成功的話,可以再回頭。」她笑道,自己認為的香港精神就是善於應變,「送外賣、在街邊賣魚蛋都可以啊,我都考慮過的。」

個人前景不清晰之外,亦有人不滿公司文化,以及覺得自己的全職工作未能帶來成就感,於是走上零工經濟這條路。現於網上平台教授韓文的何誠智,正是不滿原先就職的補習學校,因此選擇自立門戶、開班授課,而且取得了不錯的成績。

現年27歲的何誠智在台灣台中出生,國中開始便前往台北求學。後來因為一場文化交流活動而對韓國和韓文產生興趣,大學亦選讀韓文系。於政大韓文系畢業後,他更前往首爾繼續進修,直到2020年初才返回台灣,成為一間補習學校的韓文教師。「我對教人家韓文這件事還蠻有興趣的,」他在視像通話的另一邊侃侃而談,「然後就進去做老師,但感覺······坦白講,沒有很好。」

令他「感覺不好」的原因有很多,「行政、文書之類的東西,也叫我做,很麻煩,也很亂,做不好主管就動輒訓斥,這跟我進來當老師之前想做的東西完全不一樣。」他嘆了口氣,「學生學習也沒有感覺很認真的樣子,今天教過什麼東西,人家可能下星期回來上課就直接忘掉,你跟他好好講很多次還是這樣。」在何誠智眼中,公司氛圍、分工、教學過程都是令他不愉快的因素。

於是,一年之後,他選擇離開那間補習學校,轉而在網上平台AmazingTalker自立門戶、開班授課。「剛開始只想著試一下,但感覺還不錯,所以就想,不如直接在這裡授課試試。」

疫情下很多面授課堂不得不轉到線上,但完全倚賴網絡建立師生關係並不容易,何誠智坦言,自己起步的時候頗費了一番心思,「剛開始沒什麼名氣,也就沒有什麼人來找你學韓文。」於是,為了吸引更多學生,他開始認真經營自己在平台上的個人頁面,並在上面發布自己在韓國拍攝的Vlog影片。他亦開始結合時下熱門的韓劇開展教學,嘗試吸引為興趣學習韓文的學生。

這種做法令他開始受到更多人關注,漸漸地,他的學生從三、五個增加至30多個,他亦會因應學生的情況調節課程內容,因材施教,「對韓劇有興趣的話,我就會用一部分課堂時間帶他們看流行的韓劇,從之前的《愛的迫降》,還有現在的《魷魚遊戲》。」這有些「寓教於樂」的感覺,他說,學生看得很開心,他也會「見縫插針」地講解韓文的日常用法和文法。根據他的觀察,這樣的學習模式比死記硬背成效更佳。

何誠智發現,有香港、馬來西亞、加拿大甚至美國的華人找他學韓文,「不知道為什麼,他們會跑到這些平台上找老師學韓文,」後來他問這些學生,對方說是因為他們的居住的地方韓文學習資源較少,而他們偏偏因為韓劇、韓食等緣故對韓文很有興趣,「從這個角度講,我也算是幸運的,」何誠智說,這些學生對課程價格的負擔能力更高,亦會一次性購買很多堂課,令他的收入日趨穩定,「現在我的學生中,有一半都是身處海外的。」

他的學生來自天南海北,也不是所有學生都會一直學下去,「有時會發現,有同學是一時興奮才來報名,但可能過了一陣子,興趣少了,覺得辛苦而且對自己的職業沒什麼用處,就不會繼續唸了。」何誠智說,另外一個近來令他有些擔憂的趨勢是,平台上有越來越多新老師加入競爭,收費亦比他低,近來他發現新學生人數已不如以往多:「好像還有本身是韓國人、曾經來過台灣或其他講中文的地方讀書的新老師,他們也蠻受歡迎。」

何誠智也會為了這些天南海北的學生頭痛,「最小的學生還在讀小學,上課教學之餘還要很照顧他們的情緒,」他說,面對這些學生時,自己有種在當小學老師的感覺。「還有學生是在業餘讀韓文,他們平時工作比較忙,溫習的時間比較少,這樣上課進程可能就會慢一些。」

但整體而言,他對目前的狀態頗為滿意。「星期一至五,我每天至少有五個小時在授課。」何誠智說,這種生活狀態令他感到充實,「確實比以前要忙一些、要自己跟學生安排時間、準備教材,跟以前蠻不一樣的。」他笑著說,「但除了要給平台8%的固定服務費──雖說這個費用以後可能也會調漲,但我還是可以收到大部分的學費,到最近兩個月,我每月的收入已經比我以前在那間補習學校的收入高出幾千塊(新台幣)。」

「零工經濟現象越發普遍,這和年青一代價值觀變化有關。」香港中文大學商學院副教授柯特認為,新世代對生活模式看法的轉變是零工經濟逐漸興起的原因,「他們有自己的愛好,而且更在意工作的靈活度。」

零工經濟似乎是一種對普通勞工有利的經濟形態,他們能藉此擺脫辦公室,有時間及心情追求自己的愛好,甚至賺錢,這也正是三藩市灣區的科技精英大肆宣揚,而且已在美國、英國等發達國家大行其道的概念。

但就與這個階級差別涇渭分明的世界一樣,零工經濟也是「講究門第」的。現時,我們所說的零工經濟中的零工(gig)一詞,在英文日常生活語境中更像是指一些零散、毋須太高技術水平的工作,類似於粵語中的「炒散」(打散工)──上文兩位受訪者,一位懂得求神問卜,另一位教授韓文,他們並不屬於此類,而且他們的收入亦更為可觀,甚至遠遠超過一份正職工作的薪資──「slash」(斜槓族)這個詞語更適合他們。

「零工經濟平台大致可分成兩種,一種是只提供中介服務的,更適合斜槓族。」香港中文大學市場學系副教授柯特分析道,「而在零工經濟中,人數更多的是外賣速遞員、水電維修工人等體力勞工。」他認為前者對技術水平要求較高,而且使用者會更在意提供服務的是怎樣的人;而後者則相反,更像一個控制力較強、嚴格分配好配送或其他任務的「中心化」平台,「譬如說送外賣,你也不會介意最後是誰來給你送外賣,你只想快點拿到你的外賣。」

技術水平、工作要求的差異令這兩種平台下的勞工命運相去甚遠。近年,一些外國零工經濟平台進軍香港──它們大多更像是新興科技打造出的零工經濟「中心化」平台。在人們體驗到科技騰飛所帶來便利的時候,這些平台旗下的勞工的遭遇,卻可能打破他們對零工經濟「為更多人帶來更好生活」的美好想像。

21歲的李國藩對這一點或許更有感觸。去年10月,當時正就讀中五的他決定提早離校,靠打工獨立生活。起初他找到一份正職──在一間快餐店做食物生產線工人,每月月薪達12000港元,但他說,自己被指派的崗位需要處理高溫工序,而且缺乏清晰的工作指引。

不久後,李國藩的右手在一次工作中被滾水燙到,他說當時公司的主管怕麻煩,叫他自行去急症室處理。「那些坐在寫字樓裡的人根本不知道基層的辛苦。」他言語中有幾分對「肉食者鄙」的譏諷,「那幾天我的手很不舒服,而且受傷後三、四天我還仍在繼續上班,但想到之後常要請假洗傷口,公司又繼續要我做同一工作,所以我就直接辭職了。」後來他去急症室診治,並為此付了近五百港元的醫藥費,而那時工傷索償又未獲批,李國藩表示,那時他已拮据得快連兩天吃一餐飯的錢都負擔不起。

於是,李國藩於去年12月辭去工作,加入外賣平台Foodpanda做外賣速遞員,並選擇步行送貨,即俗稱的「步兵」。他坦承自己身無長技,送外賣這份工作相對靈活、技術門檻較低,較合他的心意──雖然他也承認,感覺自己做每一單外賣的收入似乎正在慢慢減少,「但也算是可以接受。」

可是,意外往往來得突如其來。12月14日,當李國藩在送外賣時,被一名正在騎單車的學生撞倒,腿部受傷。意外發生後,李國藩立即通知公司,但對方的回應令他不解、甚至憤怒。「他們更關心『食物有否按時送達派送地點』。」他語氣激動地說,「對我的關心?一句都沒有!」

醫生建議他不要過度運動,這令他被迫停工,「交租都成了問題。」回憶起當時的事,他哀嘆連連。李國藩表示,自己曾多次透過電郵向Foodpanda查詢有關工傷賠償的事,但獲得的回應是「未能即時處理」,於是他選擇親身前往Foodpanda的辦公室查詢,當值職員叫他去找營運部詢問,這令李國藩認為他們內部互相推搪,並因此與職員發生言語爭執,「他說,『你不想做就不要做,沒有人叫你一定要做。』」回憶起當天的過程,他直稱這話令他心寒,「我跟對方講,你們坐在辦公室裡,有固定的收入,不用擔心什麼,但我們是要接單才有收入。」

當天的爭執並無結果,後來,李國藩收到Foodpanda的電郵回信,對方稱已為外賣送貨員提供免費的意外保險,要求他自行申請索償。李國藩則指自己已向保險公司申請索償,但保險公司表示要先向Foodpanda索取更多資料。

Foodpanda曾對本地傳媒指,李國藩的申請正在審視及處理過程中,該公司表示,李國藩至今仍未提供有效、由醫生發出的病假證明書,而保險公司要求速遞員提供此類證明,才能進一步處理申請。「但我已經當面向他們提供了所有資料,包括病假證明書,協助我的非牟利組織也認同這一點。」李國藩則這樣表示。雙方各執一詞,《彭博商業周刊∕中文版》就李國藩遇到的問題向Foodpanda查詢,截稿前未收到回覆。

到目前為止,這場爭執仍在持續,李國藩亦未收到工傷賠償。經此一劫,已回到學校繼續學業的他被問及未來打算時,略停片刻:「要再考慮一下,總之,應該不會是送外賣了。」

香港法例第57章《僱傭條例》要求,只有達到俗稱「418」(為同一僱主連續工作4星期,並且每星期工作不少於18小時)的「連續性僱傭合約」的僱傭關係才能讓僱員獲得有薪假、年假、遣散費等待遇,部份勞工福利或保險可能會再有額外條件。

「這些外賣平台剛入駐香港的時候,他們會與外賣員簽約,將他們視為僱員,」非牟利組織香港基督教工業委員會成員邵唐表示,「現在早就沒有這種合約了。」同時是外賣員權益關注組發起人之一的邵唐說,現在的外賣平台對外賣員的稱呼亦另藏玄機,「他們會稱外賣員為『partner(伙伴)』,聽起來倒是很友善,叫辦公室裡面的員工才是『我們的員工』。」邵唐表示,這種刻意區分的叫法,本質上體現外賣平台不想將外賣員視作僱員、不想承擔僱傭關係下僱主需承擔義務的態度。

對待「伙伴」而非「員工」,似乎可以更隨意。邵唐的同事歐嘉泳表示,自去年中以來,外賣員完成訂單後得到的報酬不斷下降,「以前每單可能有40港元報酬,現在只剩下20元。」她搖搖頭,更表示除了逐漸壓價之外,平台還會利用大數據估計旗下外賣員完成一份訂單的平均時間──甚至不理會實際道路情況,「他們只會以直線距離計算外賣員送遞外賣所需的時間及報酬。」

邵唐和歐嘉泳說,這種情況普遍存在,加上有餐廳會提前通知外賣員餐點已經準備好,令後者等待時間更久,變相在固定時間內的薪酬減少,「很多師兄(業內對外賣員的稱呼)都很不滿,因為他們本可在有限時間內送更多外賣。」邵唐指。

不滿情緒漸漸醞釀成一場風暴:去年11月13日,數百名Foodpanda外賣員發起了一場一連兩日的罷工,他們聚集在平日等餐的停車場和Foodpanda旗下的超市Pandamart門前,提出15項訴求,包括要求資方訂立最低服務費、改善訂單派送系統(不再以地圖上的直線距離、而改以實際道路距離計算送遞員派送時間及薪酬)。最終,經過兩次共約14小時的談判,雙方達成共識,勞方代表對記者稱,公司已正面回應大部分訴求,包括將以實際送遞路程計算服務費,又表示公司承諾會在今年2月前解決相關問題。

是次罷工被視為香港「後工運時代」的一場成功罷工,但作為談判代表之一的邵唐卻看得更遠,「在談判時,關於最關鍵的訂立最低服務費,資方始終不願意給出承諾,」他說,在那兩次馬拉松式談判中,雙方在這個問題上爭執不下,最後資方只願意「暫時不調降現有外賣員薪酬」,而「我們遲早還要面臨這個問題。」

問題再臨的那一天比想像中來得更早。2月28日,罷工談判團隊勞方代表向外賣員發信,指Foodpanda以技術原因為由,未能兌現二月内更新地圖系統的承諾。信中表示,談判團隊準備約見Foodpanda代表進行談判,詢問新地圖系統的進展。或許是不希望罷工事件再次上演,Foodpanda拒絕與談判代表會面,但於近日回應指,會就地圖與實際距離的差距向外賣員提供補償,並於9月透過技術修正相關問題。

關注是次罷工的嶺南大學社會學及社會政策系助理教授歐陽達初表示,出現罷工與外賣員和平台間是否構成僱傭關係這一點有關。「我們看到很多糾紛,其實是和勞工身份有關──尤其是他們與僱主間的關係是否已構成『連續性僱傭關係』,」他說,這些糾紛最終大多要交由法庭裁決。

歐陽達初自2018年起已對零工經濟及平台工人展開研究,他認為,目前上述類型的零工經濟平台與旗下勞工的關係更類似外判關係,但Foodpanda事件中的勞資雙方則更像勞資糾紛,「這種類型的平台能向旗下勞工分派工作、擁有支薪權力,他們更像是勞資關係中的僱主。」

幫助勞工追討薪資的網上義工平台「勞工組」成員陳家朗亦有類似看法,據他觀察,近期向「勞工組」查詢及尋求協助的人士顯著增加,亦曾聽聞有僱主靠用現金發放薪資、讓員工自行調整上班時間的方式逃避「418」,他認為,這種情況下勞工只能靠拍照、記下上班時間等方式來判斷自己有否與僱主形成連續性僱傭關係,並藉此申索屬於自己的福利:「我們會發現,很多勞工都達到了『418』的要求,但很多時候他們並未意識到這一點。」

各國政府亦已關注到僱傭關係這一關鍵。去年12月,歐盟執委會提出新法案,要求零工經濟平台將靠網上平台賺取生計的外賣員、司機等勞工視為受僱職員,這種員工地位能讓後者享有最低工資、失業保障、醫療服務等保障,預料將有410萬名零工經濟從業員受惠其中。而歐盟成員國西班牙更已在去年10月實施「騎士法」(Rider Law),該法要求外賣平台必須將駕駛電單車或單車的外賣員視為受僱員工,不能像以前一樣把他們定性為自由職業者──這代表將來外賣員能向平台請病假、並享有被解僱後的保障。新規例更要求平台必須讓外賣員知道演算法和人工智能如何影響他們的工作。

而在「共同富裕」新時代下的中國內地,大型外賣平台美團被揭發要求旗下外賣員轉為「個體工商戶」註冊,引發爭議,這意味著他們需要自行購買保險,公司不會提供。為此,北京當局的七個部門聯合要求外賣平台為旗下外賣員繳納社會保險。

反觀香港,當局似乎並無太多相關作為,「Foodpanda罷工事件中,政府本應該出現,但他們沒有,」歐陽達初感嘆道,「但他們應該出現才對,無論是在確定僱傭關係,抑或確立保障勞工的措施等方面,都應該是這樣。」

今年1月時,香港勞工處處長孫玉菡接受本地傳媒訪問時表示,現有法例對自僱或員工的定義清晰,目前並非無法處理零工經濟下的勞資糾紛。但她形容平台工作者較特殊,勞工處會檢視情况──包括了解歐盟及中國內地的做法,如有想法,將交上勞工顧問委員會討論。

零工經濟是一種「流動的」經濟形態,這種形態下的從業者福利,尤其是保險,成為了一個重要的問題。平台下的工人可能會獲公司提供意外險,但種類未必全面和完善,覆蓋範圍亦不如一般的企業僱員──如上下班一小時內發生意外則未必包含在承保範圍內,更不要說動輒繁複、被推搪的申請過程。

那麼,零工經濟下的勞工要自行購買保險嗎?答案是未必。「事實上,如果由零工經濟從業員為自己購買保險,成本必定是一個很難解決的問題。」安達保險個人及意外保險業務主管江宜蒨表示,較好的做法還是由零工經濟平台為自己公司旗下的從業員購買團體保險,「一方面公司資源較充足,另一方面公司亦可以靠提供更好的就業條件,增加平台本身的競爭力。」

柯特亦認同公司提供保險可令自己確立競爭力這一點,他進一步建議,平台可以推出兩種保障方案供旗下勞工選擇,A方案可以是薪資較高、保障較基本,B方案則可以涵蓋更多更全面的保障,但薪資相對便沒那麼優厚。「其實也有人本身有其他工作,可以為他們提供保障,」柯特說,「他們打零工只是想賺取更多收入,對這部分人來說,保障便不是最重要的。」

僱員身分認定成疑,以及與之相關的保障欠缺問題,增加了滋生更多社會問題的可能性,成為這種新經濟形態給社會各持份者帶來的隱憂。

首當其衝的是來自最基層勞工的憤怒,或許正是這時代下「水能載舟,亦能覆舟」的寫照。除了上述於香港發生的罷工之外,在美國、英國及歐洲等地,Uber等零工經濟平台下的勞工發現,自己每單工作的收入一再減少,於是他們不時會開著自己的車、或直接走上街頭抗爭──這恐怕亦是推動歐盟出台零工經濟新規例的一大原因。去年12月,印度亦有零工經濟平台的工人發起罷工,有領頭者號召同業組成工會,在地方及聯邦選舉中展現零工經濟平台勞工的意志。

這些不穩定因素或許亦令市場和投資者陷入憂慮,當然,零工經濟的業務表現亦令這種憂慮加劇:今年2月10日,Foodpanda的母公司Delivery Hero預期,今年全年收入介乎95億至105億歐元,核心毛利率將錄得-1%至-1.2%。消息傳出後,在德國上市的Delivery Hero股價一度急跌30.45%。

此外,疫情和激烈的市場內部競爭亦有影響,甚至有外賣平台直接「自我了斷」。2016年進駐香港、市場佔有率約為5%的外賣平台Uber Eats已於2021年12月31日午夜前終止在港運作。

面臨諸多壓力、各種爭議,零工經濟平台這種模式是否可以運作下去?柯特給出了肯定的答案,「現有的困難可能是暫時的,」他認為,由於市場對軟件編程外判、外賣等各種類別的零工需求仍在,「長遠來看,這些平台仍有盈利空間,區別只在於多賺或少賺。」

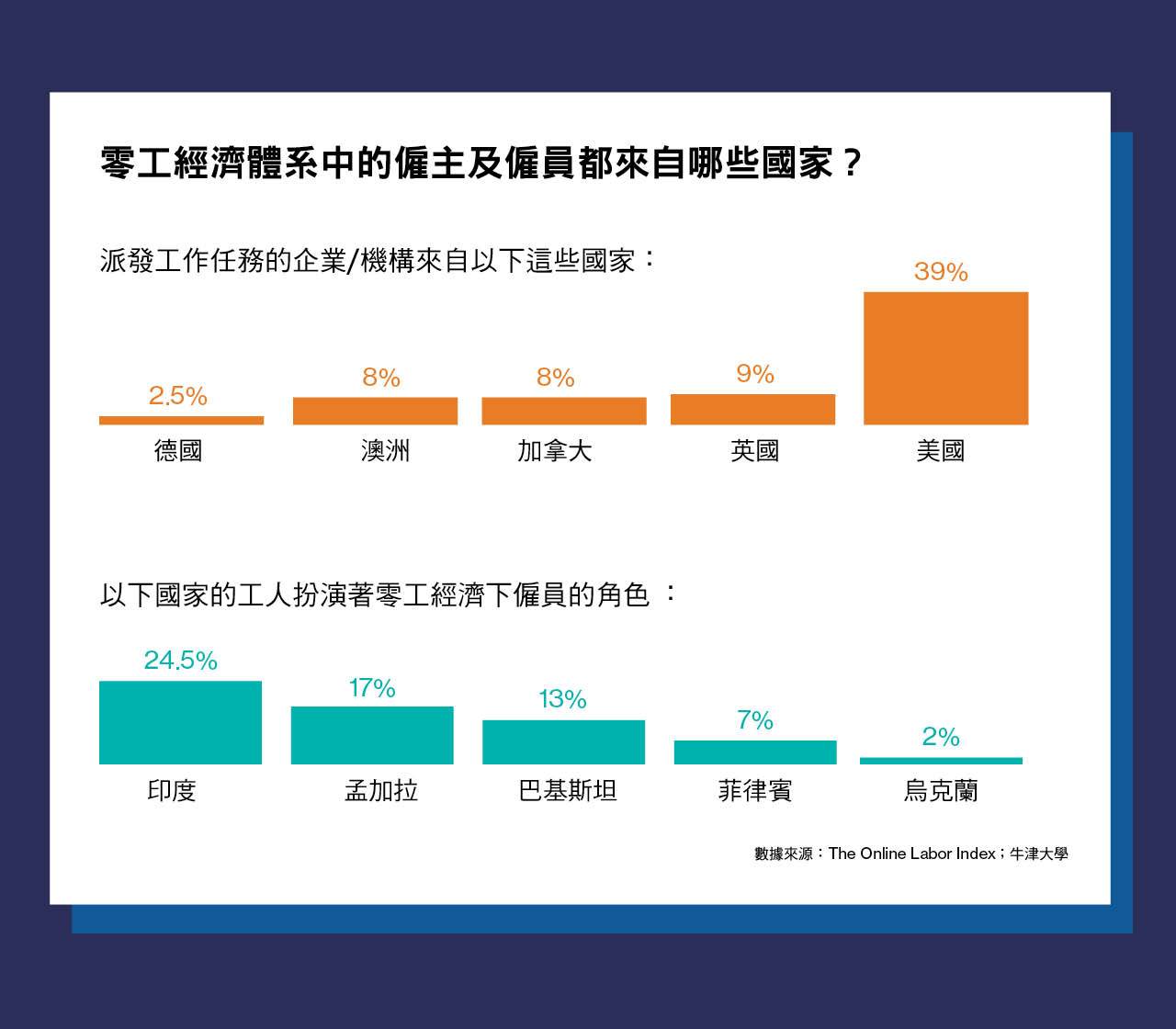

他以一些擔任中介角色的零工經濟平台為例,「我們會看到,加拿大、美國的企業會在平台上派發工作,然後印度、中國這些地方的勞工會接受這些任務賺錢,」柯特認為,對身處不同經濟發展水平地域的勞工和僱主而言,零工經濟這種模式有其好處,其趨勢相信會持續。

但他亦警告,從基本經濟邏輯看,需求層面的變動會對這種經濟形態──尤其是對依賴「中心化」平台的低技能勞工有較大影響。他以現下香港的情況為例,「疫情下香港許多行業──譬如酒店、旅遊業受打擊,從業員可能失業、去做外賣,這對零工經濟來說,是供應一側的變化。」柯特分析,「同時,外賣平台將食物價格調高,覺得外賣變貴的市民可能會寧願自己下樓買外賣。」在他眼中,在這種個人消費減少──亦可以稱是需求減少、勞動力數量卻逆市增多的情況下,零工經濟平台發展或受阻礙。

市道會影響零工經濟,零工經濟亦會對整體經濟產生「反作用力」。在中國內地,相關問題已進入官方視野。去年4月,中國官媒中央電視台便發文提出「年輕人都去送外賣了,我國製造業怎麼辦?」該文整理數據指,2019年中國速遞業務從業者人數已突破1000萬人,餐飲外賣員總數已突破700萬人──隨後的疫情令產業間的勞動力流動加劇:疫情期間,,餐飲外賣員的數量在兩個月內新增58萬人,其中40%原本從事製造業。

「冷暖自知」的中國生產業界亦有發聲。3月5日,全國人大代表張興海對外表示,「很多年輕人不願意去工廠上班,導致產業工人『空心化』現象突出。」他建議當局鼓勵年輕人少送外賣、多進工廠。言論一出,引起巨大爭議。有網民譏諷道:「製造業老闆還以為這是在20年前。」他們認為,在工廠工作的話,不論薪金和生活自由度都很低,待遇保障亦較少。

在台灣,零工經濟對整體經濟和原有行業的影響可能也在浮現。中國文化大學勞動曁人力資源學系專任教授李健鴻便指,以外賣行業為例,雖然目前全台從事餐飲等外賣行業的人手看起來不多(經濟部數據指,全台約有10.2萬名外賣員),但目前台灣處於「缺工」階段,尤其餐飲業缺少人手,他認為這些狀況可能亦與零工經濟發展有關。

「去年8月底以後,台灣經濟迅速復甦,」李健鴻指,經濟復甦的同時,科技業和零售服務業卻都不約而同地開始面臨勞工短缺問題,需要重新聘回疫情嚴重時失去的人手,而這過程並不輕鬆,「勞工短缺問題已經持續了三、四個月,甚至更久。」他認為原先從事上述行業的勞工轉而從事餐飲外賣等零工經濟是一大原因,「越來越多勞工選擇在從事零工經濟平台工作,這會對勞動力市場中其他產業招募人才的過程產生『排擠效應』。」

但值得思考的,可能是零工經濟平台對實體經濟的長遠影響──「這些平台會介入其他產業,然後影響其他產業。」李健鴻認為,平台經濟快速壯大後,可能會以更低成本衝擊本身靠「薄利多銷」生存的本地社區小店,物流業亦會因而受影響,「譬如外賣平台,這種平台越壯大,與其同性質的產業便越會受到影響。」

至此,似乎零工經濟「靈活自由」的幻象日落西山,「壟斷無保障」的實相漸漸浮出水面。至於零工經濟會否發展到大型企業「乾綱獨斷」的地步?目前尚是未知數。「目前我沒有看到這樣的趨勢。」香港中文大學市場學系的柯特認為,至少在香港,零工經濟從業者的人數還不夠多,尚未足以形成一種變革性的經濟新模式。

「我們看到很多人投入零工經濟,只是將其當作一份臨時性、過渡性的工作,」柯特表示,「他們中的很多人──尤其是年輕人,是在為自己的夢想儲錢,等達到目標後,便用這筆錢去追求自己的理想。」

但實際上,可能更多人在零工經濟這片天地中因為收入減少、競爭激烈等原因折戟沉沙,而被迫重投「穩定工作」之中,他們是否會再次成為零工經濟的一份子,則又是另一未知數。

關於那位想成為瑜伽教練的馬晉倩,實際上,她的故事還有後半段:她的確一直努力修習瑜伽,更考獲瑜伽教練的執業資格,但她沒有繼續前進。去年底,她在一間市場營銷找到了新的、「穩定的」全職工作。再次見面時,還深深記得她那則Instagram帖文的筆者得知這個消息實在難掩驚訝。

馬晉倩本人亦有些失落,她說,自己有關瑜伽的理想不如預期:目前香港市面上瑜伽課程的價格被壓得很低,作為教練,她自己還要經營社交平台宣傳自己(馬晉倩說,自己並不喜歡這樣做),還有從外國來港、富有經驗的教練進入市場,導致市場內部的競爭越來越大。「若將教瑜珈作爲工作以養活自己,並不如想像中的輕鬆。」她搖著頭,聲線微沉地說。尤其是在香港收緊防疫措施後,瑜伽室、健身室全部停業的慘淡市況下,這番話尤其真實。

「現在就是一路走,一路看,或許以後去了其他地方再開始教瑜伽養活自己,」對未來,馬晉倩有幾分無奈,但也有幾分憧憬,她說,她現在還在不斷學習,以及嘗試教人瑜伽,「畢竟,我沒有一直在香港工作下去的打算。」

馬晉倩現在的工作與上一份全職工作有幾分相似之處,3月7日,她在社交軟件上發布了一則動態,「在這裡(工作場所),我沒辦法認識朋友,上班、吃飯,都是一個人。」馬晉倩引用了香港樂隊My Little Airport的《西西弗斯之歌》,或者也是藉此描述著自己的心境,「我既緊張又興奮,同時又假裝十分殷勤,在這場心情如此複雜的搏鬥過程裡面,我開始找到工作的快感。」當筆者再問起她現在的狀況,她隔了一段時間,回覆了簡單的幾個字,「我睇化(因看透而不再執著)了。」——楊括

(為尊重受訪者意願,馬晉倩、何誠智、李國藩、邵唐、陳家朗為化名)