曾經有一種普遍觀念,認為全球化潮流就像天氣永遠不變。美國前總統克林頓(Bill Clinton)於2000年在河內的一次演講中表示:「全球化不是我們可以阻擋的東西,它就像風或水一樣,相當於經濟上的自然力。」英國前首相貝理雅(Tony Blair)也表達過相同的觀點,他曾在2005年的一次工黨會議上說:「我聽到有人說,我們必須停下腳步好好討論全球化問題了。那你不妨也好好討論一下夏天之後是否該是秋天。中國和印度沒在糾結這個問題。他們在爭分奪秒地抓住全球化所賦予的機遇,而他們和我們的生活最終都將因此發生改變。」

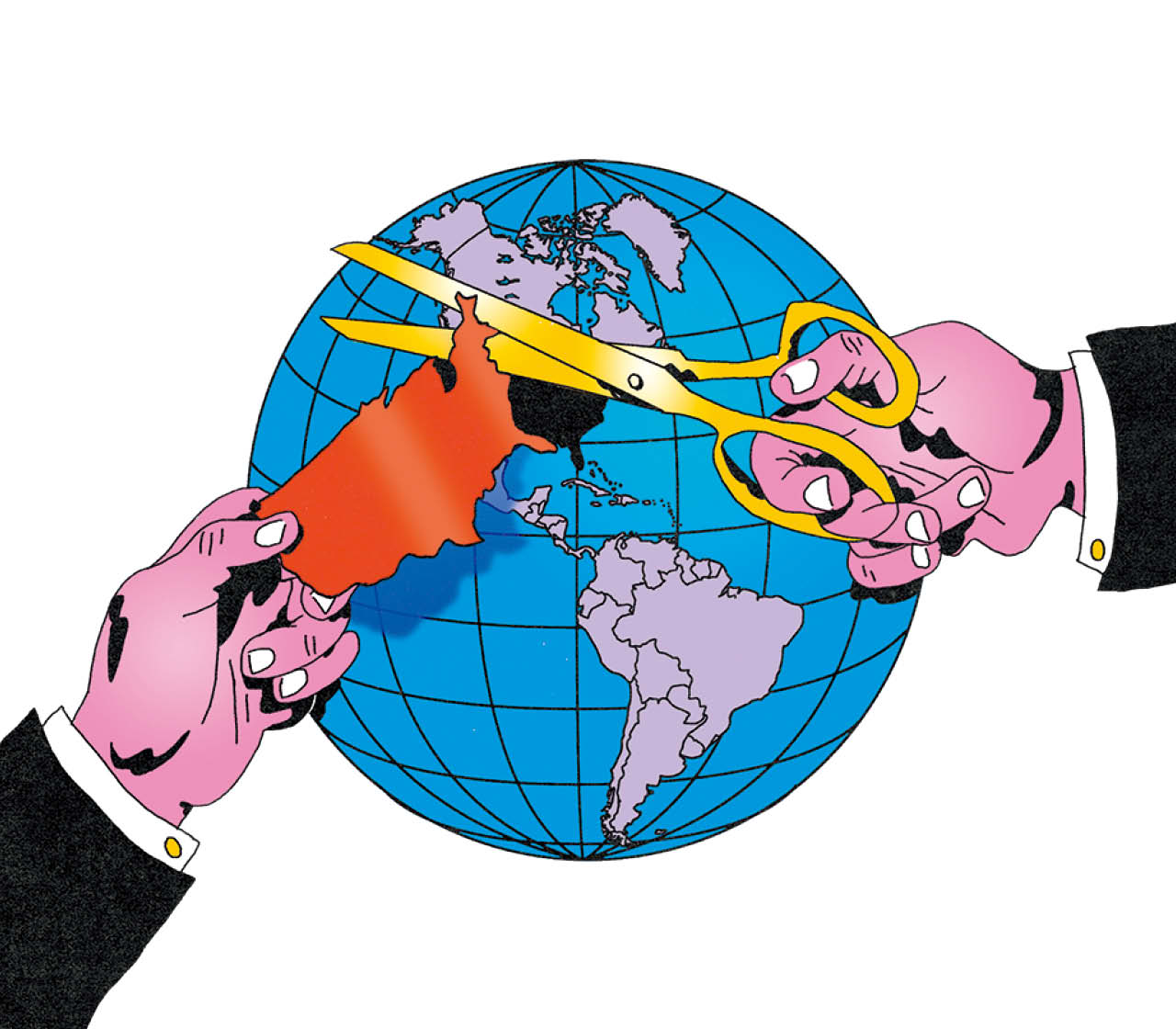

這種當時盛行的觀念——設想世界變得越來越小,越來越平,邊界日益開放,自由貿易日益興旺——在過去十年遭到了衝擊,在過去幾個月更是幾近崩潰。美國總統特朗普在競選時許下諾言,說要加徵關稅,大規模驅逐移民,並退出一系列軍事聯盟和有關氣候變化的多國協議。加拿大、法國和英國的溫和派政黨遭受了巨大的政治挫敗,而社會民主黨人朔爾茨(Olaf Scholz)領導下的德國政府更是徹底垮塌,需要在2月23日提前選舉,而此次選舉或將見證民粹主義政黨的崛起。與此同時,世界各國領導人幾乎普遍放棄了這一觀念,即儘管全球化會各國帶來短期的不適,但是它會給所有人帶來更好的生活。

到底發生了什麼事?過去40年裡,伴隨世界市場向中國產品的開放,中國經濟急速騰飛。然而,發達國家受到的影響卻大相徑庭。雖然富人越來越富,僅美國一國自1990年以來就新增了近700位億萬富豪,但是美國和西歐的製造業中心卻被掏空了,中產階級的成長陷入停滯,累積效應使選民受到了傷害,同時為那些急於證明全球化並非必然的非正統政治家和潛在獨裁者搭起了展現自己的舞台。「(全球化是自然力)那樣的說法顯然存在漏洞,那樣的物理隱喻是錯誤的,」哈佛大學甘迺迪學院(Harvard Kennedy School)教授羅德里克(Dani Rodrik)說,「全球化不是天上掉下來的。是我們創造了它,那我們也能改造或廢除它。」